HORTI LICINIANI

Gli Horti Liciniani appartenevano alla gens Licinia, una antichissima famiglia plebea, divenuta famosa quando attorno al 370 a.C. Gaio Licinio Calvo Stolone, tribuno della plebe, assieme al collega Lucio Sestio Laterano, combattè una aspra battaglia, che dopo 5 anni di conflitti portò alla approvazione delle leggi Licinie-Sestie.

Nella Roma Repubblicana il massimo livello del potere esecutivo era affidato per un anno a due consoli, fino ad allora, patrizi. Con l’approvazione della nuova legge uno dei consoli doveva essere plebeo. Le Gentes, cioè le famiglie, patrizie erano costituite da coloro che secondo lo storico Tito Livio erano i discendenti di quei Patres (da qui patrizi) che facevano parte del Senato Romano istituito da Romolo.

A questi più tardi si aggiunse la gens Claudia, che, una volta approvata la legge Licinia-Sestia, pensò bene di distinguersi in due rami: i Claudio Pulcri, patrizi e i Claudio Marcelli plebei. Per passare da patrizi a plebei era sufficiente farsi adottare da un plebeo.

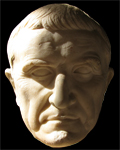

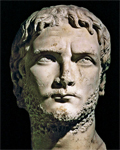

Col trascorrere dei secoli la gens Licinia si divise in due rami: i Licinii Luculli, il cui esponente più famoso fu Lucio Licinio Lucullo, grande condottiero e console nel 73 a.C. e i Licinii Crassi tra i quali primeggiò Marco Licinio Crasso, console nel 70 e nel 55 a.C. e triumviro con Cesare e Pompeo.

Crasso è rimasto famoso per le sue grandi ricchezze e per il gusto della battuta salace, si ricorda che quando un araldo gli annunciò l’arrivo di Pompeo il Grande, rispose: “Grande quanto?”

Passano i secoli tramonta la repubblica, si impone l’impero e nel 253 Publio Licinio Valeriano divenuto Imperatore, condivise il comando con il figlio Gallieno.

|

|

|

Marco Licinio Crasso |

Pompeo |

Gallieno |

Morto Valeriano nel 260 Gallieno regnò sino al 268, quindi resse l’Impero per 15 anni.

Quando regnò da solo promulgò una serie di editti assicurando ai cristiani libertà di culto.

Tornando agli Horti, Gallieno, grande amante dell’arte e della filosofia, ingrandì i preesistenti Horti Liciniani, inglobando quelli Tauriani, quindi nella nostra visita li vedremo assieme.

Il perimetro degli Horti non è stato chiaramente definito, dovevano comunque estendersi dalla porta Tiburtina,

comprendere l’area dove oggi si trova (oppressa dalla ferrovia e deturpata da vandali) la chiesa di Santa Bibbiana,

proseguire fino al cosi detto Tempio di Minerva Medica,

che in realtà era un ninfeo ed arrivare sino alla via Labicana dove si trovavano gli Horti Tauriani, che alla fine del IV secolo furono in parte acquisiti dal Praefectus Urbis Vettio Agorio Pretestato e perciò detti Horti Vettiani.

La visita ai Liciniani inizia dalla Centrale Montemartini, dove nella sala Caldaie è stato ricomposto il grandioso mosaico con scene di caccia, che ci mostra quegli animali esotici tanto apprezzati dai romani.

Nello stesso ambiente da non perdere la stupenda fanciulla seduta,

replica romana da un originale ellenistico del III secolo a.C.

A seguire due statue di Dioniso, ispirate a modelli ellenistici, ma non repliche.

I due magistrati,

magnifico quello anziano, hanno in mano la mappa. Con il suo lancio partivano le corse nel circo.

Ed ancora un satiro, l’ammiccante satiro danzante,

ispirato a modelli del medio periodo ellenistico. Ispiratissimo l’autore.

Un capitello con scene dionisiache ci lascia intendere la raffinatezza degli ambienti.

La visita prosegue in Campidoglio dove nei Capitolini troviamo l’imperatore Adriano,

sistemato per le feste: a sinistra la suocera Matidia, a destra la bellissima moglie Sabina.

Il romanzo della Marguerite Yourcenar “Memorie di Adriano”, pubblicato nel 1951, ha avuto grande successo, ma ad essere sinceri la realtà storica all’autrice importa poco o nulla.

Troppi romanzi e troppi film sono stati pubblicati e prodotti ad uso e consumo dei nostri tempi, senza minimamente cercare di capire quali fossero i costumi, il pensiero, la sensibilità del mondo antico. Un tema particolarmente accarezzato dai moderni è quello della omosessualità, ma nel mondo greco-romano l’omosessualità non era vissuta come separazione: di qua gli omosessuali, di là gli eterosessuali; le pratiche bisessuali convivevano, se è lecito dirlo serenamente e si potrebbe affermare che un omosessuale integralista fosse un’eccezione.

Torniamo al nostro Adriano, o meglio ancora a Salonina Matidia, figlia di Ulpia Marciana, sorella maggiore di Marco Ulpio Traiano.

Traiano

e la fedele compagna Plotina

non avendo figli, riversarono il loro affetto su Salonina Matidia, amata ed educata come una figlia, al punto che nel 116 la nominarono Augusta.

Matidia dal primo marito Lucio Vibio Sabino ebbe due figlie delle quali Vibia Sabina sposò Adriano. Dalla convergenza di vari indizi appare plausibile che Adriano abbia sposato Sabina seguendo i caldi consigli di Plotina, Traiano allora lo adottò, così alla sua morte, nel 118, Adriano divenne imperatore. Nel 128 lo stesso Adriano nominò Augusta Vibia Sabina, che tra l’altro era la proprietaria della famosa villa Adriana.

Morì attorno al 137 e fu divinizzata da Adriano,

come era stata divinizzata nel 119, sempre da Adriano, Matidia. Adriano morì nel 138.

Proseguendo la nostra visita nella sala dedicata agli Horti Vettiani, che come abbiamo detto erano parte dei Liciniani, troviamo la stupenda Afrodite, probabile replica da Kephisodotos del IV secolo a.C. del quale sappiamo ben poco. Tra l’altro le sue opere in bronzo sono state fuse, lo conosciamo quindi solo per le repliche romane. da molti è considerato il padre del grande Prassitele. E di scuola prassitelica del IV secolo è la replica romana della Giovane.

Altre belle repliche romane si trovano nello stesso ambiente insieme alla famosa mucca di Mirone, della quale l’originale in bronzo si trovava sull’Acropoli di Atene.

back

|