I – In Sicilia venne a morte Gerone (308 – 215), nostro fedele alleato nella buona e nella cattiva sorte.

Aveva regnato per quarantacinque anni.

Scomparso l’anno prima il figlio Gelone, suo successore fu il nipote Geronimo, che allora contava solo quindici anni.

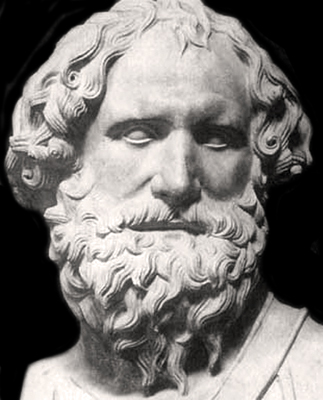

Geronimo

Adranodoro e Zoippo, generi di Gerone, tutori di Geronimo, temendo che i Romani avrebbero esercitato una forte influenza sui Siracusani, rendendo pertanto vane le loro ambizioni, decisero di defezionare per passare ai Cartaginesi.

Geronimo, tanto giovane quanto volubile, fu da loro indotto al tradimento per allearsi con Annibale, che, andavano dicendo, stava annientando gli eserciti di Roma.

Il Cartaginese, avendo con grandi promesse conquistato il favore di Adranodoro e Zoippo, fu da costoro informato che Geronimo era stato da loro convinto ad allearsi con Cartagine.

Prontamente Annibale inviò da Geronimo due suoi fiduciari, Ippocrate ed Epicide, cittadini Cartaginesi ma originari di Siracusa.

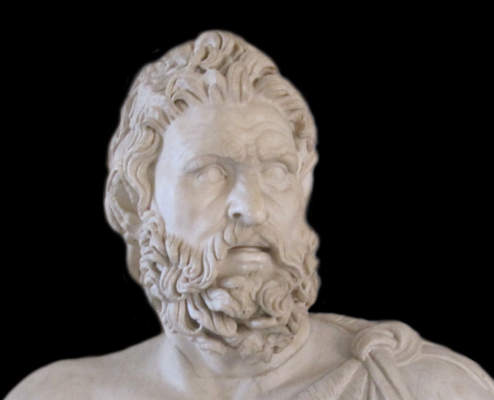

Ippocrate

Per il loro tramite il giovane re concordò con Annibale che, cacciati i Romani dalla Sicilia, l'isola sarebbe stata divisa tra Siracusani e Cartaginesi, avendo come confine dei rispettivi domini il fiume Imera.

Vista la buona disposizione manifestata dai due Cartaginesi, Geronimo, dopo qualche giorno, mutato parere, chiese per sé l'intera Sicilia.

Ippocrate ed Epicide, compreso che avevano a che fare con uno stolto, promisero di intercedere presso Annibale, della cui buona disposizione erano peraltro certi.

Sentendosi ormai padrone dell'intera isola, Geronimo si apprestò ad attaccare Leontini, (oggi Lentini), dove si trovava una guarnigione Romana.

Mandati avanti Ippocrate ed Epicide, con duemila soldati ciascuno, egli stesso partì con quindicimila tra fanti e cavalieri.

Ma caduto in un imboscata, tesagli forse su istigazione degli stessi Cartaginesi, fu ucciso.

Leontini fu presa dai Siracusani, la guarnigione Romana massacrata.

Morto Geronimo, Siracusa precipitò nella più completa anarchia, le diverse fazioni in guerra tra loro compirono orrendi crimini, né le figlie, né le nipoti di Gerone furono risparmiate.

In tale situazione i veri padroni della città risultarono essere Ippocrate ed Epicide.

Il pretore Appio Claudio,

informato il Senato dell'accaduto, spostò tutte le sue truppe ai confini del regno di Siracusa.

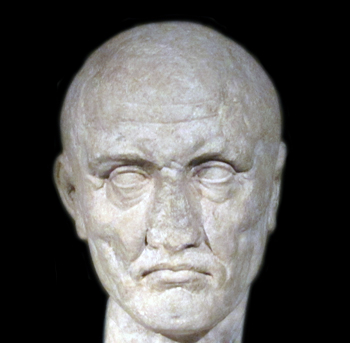

Appio Claudio

II – Quelli di Leontini, sperando nell’aiuto dei Cartaginesi, rifiutarono ogni trattativa con Marcello, che attaccata la città prima che i soccorsi inviati dai Siracusani potessero giungere; in breve tempo la prese (214), vendicando il massacro delle guarnigione Romana.

Abbattute le mura, Leontini cessò di essere per i Romani una minaccia.

Il felice esito di questo suo primo scontro convinse Marcello ad attaccare la stessa Siracusa.

Dapprima aggredì la città dalla parte del mare, avendo montato su sessantacinque quinqueremi potenti macchine da guerra. Ma a Siracusa si trovava Archimede,

mirabile inventore, costruttore di macchine da getto e di ogni tipo di opere difensive.

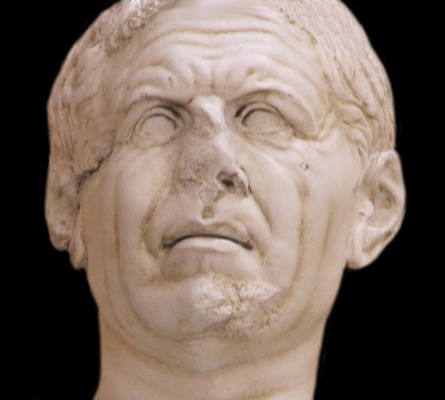

Archimede

Le invenzioni di Archimede resero vani gli attacchi Romani, Marcello dovette quindi ripiegare sull’assedio, cingendo Siracusa da parte di terra e da parte di mare.

Ciò fatto partì con almeno la terza parte dell’esercito, per riportare sotto il dominio di Roma le città Siciliane che avevano defezionato.

Eloro (non lontano da Noto, alla foce del fiume Tellaro) ed Erbesso (forse l’attuale Pantalica) si arresero. Megara Hyblea fu presa con la forza e saccheggiata.

La guerra si andava intanto estendendo a tutta la Sicilia.

Il Cartaginese Imilcone sbarcò ad Eraclea Minoa con venticinquemila fanti e tremila cavalieri, salutato da un messaggio di Annibale che lo sollecitava a riconquistare la Sicilia.

Nell’intento di annientare le truppe di Marcello, Ippocrate partì da Siracusa, con diecimila fanti e cinquecento cavalieri, per ricongiungersi con Imilcone.

Imilcone

Agrigento si arrese.

Marcello, non essendo riuscito a prevenire il nemico, tornava da Agrigento; quando sorprese i Siracusani di Ippocrate, che disordinatamente si apprestavano a fortificarsi, fece strage della fanteria, mentre i cavalieri con Ippocrate si rifugiarono ad Acre (Palazzolo Acreide).

Confortate dalla vittoria di Marcello le città filo-Romane non defezionarono.

Marcello tornò a Siracusa.

III - Nello stesso tempo il comandante della flotta Cartaginese, Bomilcare schierò cinquantacinque navi davanti al gran porto di Siracusa, ma poiché le forze Romane erano superiori, né poteva gravare sugli alleati Siracusani che già cominciavano a scarseggiare di viveri, ripreso il mare tornò a Cartagine.

Bomilcare

All’altro estremo della Sicilia i Romani sbarcarono a Panormo (Palermo) una legione.

Imilcone pensando di aver facilmente ragione di queste truppe si avviò percorrendo l’interno dell’isola.

Ma i Romani si erano nuovamente imbarcati e via mare giunsero a Pachino.

Imilcone allora ripercorse l’isola per indurre le città Siciliane ad abbandonare l’alleanza con i Romani.

Prima ad arrendersi fu Morgantia (Morgantina, oggi Aidone), dove avevamo ammassato una grande quantità di grano.

Molte altre città defezionarono, anche Enna, urbs inexpugnabilis (città inespugnabile) si preparava a farlo, ma il comandante del presidio Romano, il centurione Lucio Pinario, non cadde nella trappola tesagli dagli Ennesi con l’aiuto di Imilcone: fingendo di aderire alle richieste dei maggiorenti, che gli chiedevano di consegnare le chiavi della città, disse che lo avrebbe fatto se l’assemblea del popolo lo avesse chiesto.

Convocata l’assemblea nel teatro, i soldati di Pinario, precedentemente istruiti, occuparono tutte le vie d’uscita e ad un segno di Pinario assalirono i cittadini, compiendo una strage forse crudele, certo necessaria.

Così Enna fu serbata ai Romani e il presidio si pose in salvo.

La strage non conciliò i Siciliani con i Romani, ma Marcello non solo non la disapprovò, ma anzi concesse ai soldati il bottino.

Ippocrate si rifugiò a Morgantia, Imilcone andò ad Agrigento, Marcello tornò all’assedio di Siracusa ed avendo autorizzato Appio Claudio a recarsi a Roma per chiedere il consolato, nominò comandante della flotta Tito Quinzio Crispino.

Tito Quinzio Crispino

IV – Intanto l’orizzonte della guerra si faceva sempre più vasto.

In Africa la Numidia era divisa in due regni, ad occidente quello dei Maesesili, ad oriente confinante con Cartagine, quello dei Massili, a capo dell’uno era Siface,

dell’altro Gaia.

Poiché i Cartaginesi si erano risolti ad appoggiare Gaia, sembrò agli Scipioni che questa potesse essere l’occasione buona per guadagnare Siface alla causa Romana.

Mandarono dunque ambasciatori al re offrendo amicizia ed alleanza contro il comune nemico Cartaginese.

Siface

Il re ben contento ricambiò l’ambasceria incaricando i suoi uomini di far sì che i Numidi che militavano in campo Cartaginese defezionassero.

Immediatamente i Cartaginesi inviarono messi a Gaia invitandolo a scendere in guerra contro Siface con il loro aiuto.

Masinissa,

figlio di Gaia, giovane e bellicoso, nulla desiderava più della guerra.

E guerra fu.

Masinissa

Siface gravemente sconfitto dovette rifugiarsi nelle più lontane terre del suo regno.

In Spagna l’unico avvenimento degno di memoria fu il passaggio della gioventù dei Celtiberi in campo Romano.

Fu la prima volta che i Romani arruolarono dei mercenari

.

V – In Italia, Annibale non aveva rinunciato all’idea di conquistare Taranto, per disporre finalmente di un grande porto dove ricevere ogni sorta di rifornimenti ed in pari tempo offrire a Filippo V un facile sbarco in Italia.

Promessi grandi premi alla fazione anti-Romana, attese gli eventi.

Quando i suoi complici furono pronti, consigliarono ad Annibale di avvicinarsi alla città.

Queste manovre non sfuggirono ai nostri amici Tarantini, che avvertirono Marco Livio, comandante della guarnigione, dell’imminente pericolo.

Il Romano decise allora di fortificarsi nella rocca

che da un lato domina il porto, dal lato opposto confina con la città bassa.

Trasportate sulla rocca tutte le macchine da guerra, i Romani si apprestarono a resistere.

I congiurati, avendo compreso di essere stati scoperti e temendo per la propria vita, avvertito Annibale, nottetempo aprirono le porte della città.

I Cartaginesi si precipitarono all’interno, ma intanto Marco Livio si era attestato con i suoi sulla rocca.

Sembrò ad Annibale che fosse impresa da poco costringere i Romani alla resa, ma appena le sue truppe si avvicinarono al fossato, che i nostri avevano scavato per separare la rocca dalla città bassa, furono assaliti dai legionari e costretti alla ritirata.

Per impedire che i Romani facessero nuove sortite Annibale ordinò che fosse costruito un muro.

Solo allora il Cartaginese si rese conto di ciò che gli era stato tenuto nascosto, il porto era nelle mani dei Romani, che pertanto potevano essere riforniti a volontà.

Alla defezione di Taranto fecero seguito quelle di Metaponto e Turii.

VI – A Roma indetti i comizi, furono eletti consoli Quinto Fulvio Flacco per la terza volta ed Appio Claudio Pulcro.

In Sicilia fu prorogato il comando a Marcello, a Levino il comando della flotta e a Varrone,

come già detto, la difesa del Piceno.

|

|

| Quinto Fulvio Flacco |

Varrone |

Con un certo rimpianto lasciammo le fortificazioni, che avevamo costruito vicino a Siponto, sulle montagne della Daunia.

Infatti tra noi, i contadini e i pastori del posto si era creata una salda amicizia, tanto che in quegli anni non ci mancò mai nulla e addirittura i pescatori che numerosi si trovano nei due grandi laghi a settentrione della Daunia (il lago di Lesina e quello di Varano), spesso ci portavano dell'ottimo pesce.

Fu dunque con una certa tristezza che lasciammo quegli amici e quei luoghi dai quali si vede la meravigliosa distesa del mare Adriatico.

Gaio Terenzio, di fronte alle manifestazioni di cordoglio della popolazione, promise che non li avremmo abbandonati alla furia Cartaginese, memori della loro amicizia li avremmo sempre difesi; frattanto lasciammo ai pastori le nostre fortificazioni e partimmo in difesa del Piceno, mentre a Tiberio Sempronio Gracco fu assegnata la Lucania.

Tiberio Sempronio Gracco

I consoli, assunto il comando delle legioni, che si trovavano a Benevento, marciarono verso il territorio Capuano, devastandone le campagne e minacciando la stessa Capua.

Presagendo che Annibale, lasciata l'Apulia, sarebbe andato in difesa di Capua, per non lasciare Benevento senza difese, i consoli chiesero a Tiberio Gracco di partire dalla Lucania con un contingente di cavalleria ed uno di fanteria leggera.

Gracco mentre preparava la partenza, tradito da un Lucano, cadde con la sua scorta in un'imboscata tesagli nella località nota come “Vecchi Campi”.

La morte di un uomo così famoso e amato, non solo fu per noi causa di grande dolore, ma provocò nelle legioni, formate dagli schiavi liberati da Gracco, un generale sbandamento, temendo costoro che, con la morte del loro patrono, sarebbero ricaduti in schiavitù.

VII – Appio Claudio e Quinto Fulvio giunti nel territorio Capuano iniziarono le operazioni di guerra.

In questi iniziali frangenti i Capuani, confortati dalla notizia che Annibale stava arrivando in loro aiuto, si batterono con grande ardore.

Il Cartaginese, viste le iniziali difficoltà incontrate dai nostri, era convinto che la sua sola presenza avrebbe gettato nel panico i Romani.

Ma i consoli, per nulla intimoriti, accettarono lo scontro, che fu violentissimo. Incalzati dalla cavalleria nemica i nostri stavano per cedere, quando si presentò sul campo di battaglia Gneo Cornelio Lentulo, che aveva sostituito Gracco nel comando del contingente Romano.

Annibale temendo di essere assalito alle spalle si ritirò nel proprio accampamento, ma anche i consoli portarono le rispettive truppe negli accampamenti per curare i feriti.

Il giorno seguente i consoli, volendo allontanare Annibale da Capua, uscirono separati dagli accampamenti, Fulvio si diresse verso Cuma, Appio in Lucania.

Annibale dopo una prima incertezza decise di inseguire Appio, questi, fatto un ampio giro, per altra strada tornò a Capua.

La preparazione dell'assedio di Capua iniziò ammassando grano a Casilinum,

alla foce del Volturno fu fortificata una rocca, a Puteoli fu dislocato un forte presidio.

Così controllando il mare e il fiume, da Ostia fu trasportato il frumento, che Tito Manlio aveva mandato dalla Sardegna, in modo che nell'inverno nulla mancasse all'esercito.

VIII – Mentre i consoli con somma cura preparavano l’assedio di Capua, il pretore Gneo Fulvio Flacco, fratello del console, dopo aver riconquistato alcune città Apule, accampatosi nei pressi di Herdonea (oggi Ordona in provincia di Foggia), consentì ai soldati di abbandonarsi ad ogni licenza, trascurando la disciplina.

Intanto Annibale, temendo una sollevazione generale della Lucania e della Apulia, convinto che Capua non corresse rischi imminenti, si avviò verso Herdonea,

dove sapeva che si era accampato con due legioni il pretore Romano.

Trascinato dai propri soldati Gneo Fulvio andò incontro ad Annibale ed andò incontro ad una vergognosa sconfitta.

I legionari tanto erano stati tracotanti con gli alleati, altrettanto furono vili in battaglia, superati da Gneo Fulvio che non appena vide segni di cedimento, fu il primo a fuggire.

Dei Romani quelli che non caddero in battaglia si dispersero nelle campagne.

Circa un anno dopo Gneo Fulvio fu messo in stato d’accusa, imputato di codardia ed imperizia, quando si avvide che vana era la difesa lasciò l’Urbe in volontario esilio, cavandosela con una pena pecuniaria.

IX – Nell’intento di minimizzare la sconfitta fu chiesto ai consoli e al pretore Publio Cornelio Lentulo di raccogliere i resti delle due legioni e ricondurre sotto le insegne gli schiavi liberati da Sempronio Gracco.

I consoli chiamato il pretore Claudio Nerone dai Campi di Claudio (Marcello) a Suessula, iniziarono l’assedio di Capua, scavando un fossato ed innalzando un vallo intervallato da torri.

Claudio Nerone

I Capuani dopo aver vanamente tentato di ostacolare i Romani, si ritirarono entro le mura, non senza aver mandato messi ad Annibale lamentando l’abbandono della propria città.

Il Cartaginese rispose sdegnosamente, che come altre volte sarebbe venuto in loro soccorso e che alla sua sola vista i consoli si sarebbero allontanati.

Annibale era combattuto tra il desiderio di espugnare la rocca di Taranto e la necessità di non abbandonare Capua.

Prevalse la necessità.

Partito dunque per la Campania con un corpo scelto di cavalieri, di fanti armati alla leggera e trentatré elefanti, in un breve torno di tempo, giunto in prossimità di Capua, avvertì Bostare e Magone, comandanti del presidio Cartaginese, di tenersi pronti con i Capuani e ad un suo segnale irrompere fuori dalle mura assalendo i Romani.

X –All’avvicinarsi dei Cartaginesi i nostri si schierarono in siffatto modo: Appio fronteggiava i Capuani ed il presidio Cartaginese, Fulvio si opponeva ad Annibale, mentre Nerone con la cavalleria della sei legioni copriva Suessula.

Quando iniziò la battaglia Appio respinse i Capuani e li costrinse a rifugiarsi entro le mura.

Combattendo coraggiosamente in prima fila, mentre incitava i suoi fu gravemente ferito al petto.

Fulvio investito dalla cavalleria nemica e dai fanti appoggiati dagli elefanti, quando vide che la sesta legione cominciava a cedere, chiamati a sé i più valorosi dei centurioni ordinò che contrattaccassero con tutte le proprie forze.

Il centurione primipilo Quinto Navio, uomo valorosissimo, avanzato in prima fila, trascinò i legionari contro la coorte Spagnola che stava per sfondare il nostro schieramento.

Imponente per la sua alta statura Navio fu bersagliato dai nemici, ma non arretrò di un passo.

La mischia si accese furibonda.

Quinto Navio

Colpiti dai nostri giavellotti gli elefanti precipitarono nel fossato.

La coorte Spagnola fu costretta alla ritirata.

Annibale visto vano il tentativo di impadronirsi del campo Romano, fatte ripiegare le insegne rientrò nel proprio accampamento.

Fulvio si rallegrò non solo per l’esito della battaglia, ma anche perché i Capuani videro che neppure Annibale era in grado di trarli in salvo.

XI – Oppresso dalla sua presente impotenza, il Cartaginese tentò di indurre i Romani ad abbandonare l’assedio di Capua, ricorrendo allo stratagemma di dirigersi verso Roma, per trascinare i proconsoli al suo inseguimento.

Ma Fulvio informò il Senato che il nemico non aveva forze sufficienti per insidiare l’Urbe. Comunque lui stesso lo avrebbe seguito con truppe scelte, mentre Appio, ferito, restava a Capua.

Grande fu lo scorno di Annibale quando seppe che mentre si avvicinava a Roma, dalla città uscivano due legioni in partenza per la Spagna.

Preso dall’ira il Cartaginese devastò tutto ciò che poté, poi, girando alla larga da Capua, attraverso il Sannio e la Lucania tornò nel Bruttio.

Vistisi abbandonati, i Capuani ed anche Bostare e Annone scrissero ad Annibale un’aspra lettera, lamentando che non solo aveva abbandonato i Capuani, ma anche loro stessi e la guarnigione Cartaginese, esponendoli ad ogni tortura, celandosi nel Bruttio per non vedere con i propri occhi la caduta della città.

XII – Avvicinandosi la fine di ogni speranza, quelli dei Capuani che più di altri avevano tramato per la consegna della città ad Annibale, favorendo il massacro dei Romani, temendo la delazione dei propri concittadini, si diedero la morte.

Accettata la resa di Capua, i proconsoli ordinarono che fosse aperta la porta che fronteggiava l’accampamento Romano, da qui entrò Fulvio con una legione e due ali di cavalieri.

Fattesi consegnare le armi, mise sentinelle a tutte le porte in modo che nessuno potesse allontanarsi, prese prigioniero il presidio Cartaginese, si fece consegnare tutto l’oro e l’argento, infine ordinò ai senatori di recarsi nell’accampamento Romano, dove furono incatenati.

Da qui quelli che avevano capeggiato il tradimento furono inviati, venticinque a Cales (nel comune dell’attuale Calvi Risorta, poco a nord di Casilinum), ventotto a Teano Sidicino.

Circa la pena da infliggere ai colpevoli Appio e Fulvio erano in disaccordo, quest’ultimo, uomo inflessibile, memore delle tante sofferenze che la defezione dei Capuani aveva procurato ai Romani, intendeva far pagare il prezzo del tradimento con la pena più severa. Appio invece pensava che si dovesse interpellare il Senato, al quale per decisione comune fu inviata una lettera chiedendo istruzioni.

Invero non pochi nobili Capuani erano imparentati con altrettanti nobili Romani.

Mentre la risposta da Roma tardava a giungere, Appio non resse alla ferita nemica e venne a morte.

Allora Fulvio, senza più attendere, partito da Capua con duemila cavalieri, giunse a Teano Sidicino, fatti portare i senatori Campani nel foro, prima li fece disanimare a colpi di verga, poi li decapitò, secondo l’antico costume.

Ripartito da Teano per Cales, qui fu raggiunto dalla lettera del Senato.

Non volle leggerla ed inflisse ai senatori la stessa pena inflitta a quelli di Teano.

Più tardi, letta la missiva del Senato, seppe che gli veniva chiesto di sospendere la pena.

Quanto a Capua, non fu distrutta, ma gli abitanti furono dispersi nelle campagne, senza potersi avvicinare alla città, che divenne un borgo abitato da contadini, senza avere propri magistrati.

La giustizia venne amministrata da un magistrato inviato temporaneamente da Roma.

XIII – Mentre Capua era assediata, in Sicilia Marcello era incerto se attaccare Imilcone e Ippocrate ad Agrigento, oppure assalire Siracusa.

Possenti mura difendevano la vasta città,

che attraverso il porto poteva essere rifornita dai Cartaginesi; ma i Siracusani fuggiti presso i Romani insistevano perché Marcello non si allontanasse da Siracusa. Questi allora li sollecitò a prendere contatto con quelli della loro parte, che erano rimasti intrappolati in città, garantendo che se Siracusa si fosse consegnata ai Romani, sarebbero vissuti liberamente, retti dalle proprie leggi.

Ma i filo-Romani erano attentamente sorvegliati.

Nessun colloquio fu possibile.

Quand'ecco che un centurione scoprì un punto debole nelle mura Siracusane: costui, contando il numero di pietre e calcolando con la massima precisione la loro altezza, si avvide che un tratto delle mura poteva essere superato con scale non troppo alte.

Accade spesso, quando le mura sono molto lunghe, che per seguire le irregolarità del terreno, mentre la loro altezza sembra sempre la stessa, misurata da terra varia continuamente.

Peraltro quel tratto di mura era sorvegliato accuratamente.

Come ho precedentemente detto, soprusi e violenze governavano la città, tanto che ogni giorno numerosi fuggiaschi riparavano nel campo Romano.

Uno di questi raccontò che di lì a poco si sarebbero svolte per tre giorni le feste di Diana.

Epicide,

visto che i Romani nulla avevano apprestato per l'assedio della città, avrebbe offerto vino a tutta la popolazione festante.

Epicide

Marcello non si lasciò sfuggire l'occasione, mentre i Siracusani banchettavano e sulle mura le stesse guardie si abbandonavano all'ebbrezza, mandò mille armati con i più valorosi dei centurioni a scalare le basse mura, uccisi i custodi, fece avanzare l’intero esercito, mentre quelli che avevano scalato le mura scardinavano le porte della città.

XIV - Siracusa è detta Pentapoli (5 città) e davvero entro le mura vi sono cinque quartieri in tutto simili a città, essi sono: l’Isola (Ortigia), l’Akradina, la Tiche, la Neapolis e l’Elipoli.

Marcello era entrato nell’Elipoli, quando Epicide, messo sull’avviso dalla fuga degli abitanti, avanzò dall’Isola, pensando ad una incursione di pochi armati. Quando si avvide che i Romani erano entrati con grandi forze, corse ad occupare l’Akradina, temendo soprattutto la ribellione dei Siracusani.

In pari tempo inviò messi ad Imilcone ed Ippocrate perché venissero in suo soccorso, se non volevano che l’intera città cadesse in mano nemica.

Marcello, quando vide che era inutile sperare nella rivolta dei filo-Romani, pose il campo tra Neapoli e la Tiche. Ordinato ai soldati di non fare strage delle persone, diede mano libera al saccheggio.

Bomilcare mentre l’attenzione generale era rivolta a quella parte della città che i Romani avevano occupato, salpò dal porto di Siracusa con trentacinque navi, per tornare da Cartagine, dopo pochi giorni, con cento navi.

Marcello intanto cinse d’assedio l’Akradina, nell'intento di prenderla per fame, ma intanto erano giunti da Agrigento col loro esercito Imilcone ed Ippocrate, che si attestarono nei pressi del porto grande.

Successivamente, assieme a quelli dell’Akradina, attaccarono i Romani che al comando del legato Tito Quinzio Crispino presidiavano i vecchi accampamenti.

Crispino, uomo coraggiosissimo, non solo respinse, ma mise in fuga i nemici.

Contemporaneamente, mentre Bomilcare sbarcava i rifornimenti, Epicide muovendo dall’Isola attaccò Marcello, ma fu ricacciato.

Di lì a poco una violenta pestilenza si diffuse tra i Romani e i nemici.

Marcello visto che la tremenda calura aggravava le condizioni dei soldati, li fece riparare in città all’ombra delle case, mentre gli uomini di Imilcone ed Ippocrate non avevano luogo dove rifugiarsi.

Atterriti dalla peste i Siciliani, che erano venuti in soccorso dei Siracusani, fuggirono ciascuno verso le proprie terre.

I Cartaginesi, oppressi dalla peste e dalla calura, caddero tutti fino all’ultimo uomo.

Non pochi furono anche i nostri morti.

XV – Ripreso il mare, Bomilcare tornò a Cartagine informando il senato della critica situazione nella quale si trovavano i loro alleati Siracusani, ma al tempo stesso affermò che anche i Romani erano alle strette, quindi se fosse tornato a Siracusa con forze sufficienti ed abbondanti rifornimenti avrebbero potuto addirittura prendere prigionieri i nemici.

Convinti i senatori, partì da Cartagine con una flotta di centotrenta navi da guerra e settecento onerarie (navi da carico).

Spinto da venti favorevoli Bomilcare in breve arrivò a Pachino, ma quegli stessi venti che lo avevano spinto verso occidente, gli impedirono di veleggiare verso Siracusa.

Epicide temendo che, perdurando i venti di Levante, la flotta Cartaginese tornasse in Africa, lasciata l’Akradina in mano ai mercenari fece vela incontro a Bomilcare.

In tale situazione Marcello, prevenendo le mosse dei Siciliani, che intendevano liberare Siracusa dall’assedio Romano e volendo al tempo stesso impedire a Bomilcare di sbarcare nel porto grande, prese il mare con la flotta comandata da Crispino.

Bomilcare nonostante disponesse di maggiori forze, quando vide che Crispino si dirigeva contro di lui, colto da non si sa quale timore, prese il largo.

Epicide viste crollare le proprie speranze, per non restare intrappolato a Siracusa, si diresse ad Agrigento attendendo gli eventi.

XVI – Quando i Siracusani vennero a conoscenza della fuga di Epicide e che l’Isola era stata abbandonata, compresero che non restava loro altra alternativa se non la resa.

Pertanto uccisi i luogotenenti di Epicide, nominarono sei governatori che

imputando a Geronimo, ad Ippocrate ed allo stesso Epicide la colpa della defezione, dovevano trattare la resa, volendo ad ogni costo riconciliarsi con i Romani.

Ma il loro desiderio fu frustrato, poiché in città spadroneggiavano i mercenari e i Siciliani, che avevano disertato dall’esercito Romano.

Questi ultimi, temendo che Marcello non avrebbe avuto pietà di loro, dapprima uccisero i sei governatori, poi cominciarono a far strage dei Siracusani, mentre i mercenari chiedevano quali accordi fossero stati presi con i Romani; infine, rassicurati dai messi di Marcello che il loro fato sarebbe stato diverso da quello dei disertori, li lasciarono al loro destino.

Costoro si erano trincerati nell’Akradina.

Marcello, concesso a quelli che volevano fuggire lo spazio per farlo, ordinò l’ultimo assalto.

I disertori, mostrandosi tanto vili quanto si erano mostrati crudeli, si diedero ad una ignominiosa fuga.

Poste delle guardie attorno alle case degli amici dei Romani, Marcello diede mano libera al saccheggio dell’Akradina.

Si narra che nella furia del saccheggio un soldato abbia ucciso Archimede.

I suoi familiari, ricercati da Marcello, furono posti in salvo.

Quella che era stata la più grande città del mondo, dovette cedere a Roma il primato, ma secondo gli accordi presi con Marcello, conservò le proprie istituzioni e seppure assoggettata, fu da noi designata quale capitale della Sicilia Romana.

In verità le città Greche furono sempre rivali dei Cartaginesi e lo fu in particolare Siracusa, che gelosa della propria autonomia combatté vittoriosamente anche contro l’invasione Ateniese.

La stolta scelta di Adranodoro e Zoippo che, quali tutori del giovane Geronimo erede del grande Gerone, consegnarono la città ai Cartaginesi tradendo un glorioso passato, preparò la fine della grandezza Siracusana.

Un immane bottino cadde in mano Romana.

NOTA DELL’EDITORE

Marcello portò a Roma i tesori dell’arte Greca, provocando involontariamente un insanabile conflitto tra coloro che si aprirono all’influenza Greca e coloro che rifiutavano qualunque commistione.

Publio Cornelio Scipione “l’Africano” fu il più famoso esponente della corrente innovatrice, Marco Porcio Catone “il Censore” rappresentava l’altra corrente di pensiero.

|

|

| Publio Cornelio Scipione “l‘Africano” |

Marco Porcio Catone “il Censore” |

Famosa è una lettera di Catone al figlio, nella quale alludendo ai Greci scrive: “Ti insegnerò o figlio, che massa di incorreggibili bricconi essi siano”.

Non fu un confronto solo ideale, ma soprattutto politico.

Per usare un’espressione attuale, Catone era un isolazionista che non ammetteva alleati ma sudditi.

L’Africano al contrario pensava che gli interessi di Roma sarebbero stati meglio garantiti concedendo ai vinti quelle condizioni che l’antica Roma aveva concesso ai Latini.